過敏性腸症候群(Irritable bowel syndrome : IBS)

IBSって何ですか?

過敏性腸症候群(IBS)は明らかな腸の病気がないにもかかわらず、腹痛を伴った便秘や下痢などの便通異常を繰り返す疾患です。

IBSの原因はわかっているのですか?

病気の成因については明らかになっていないことも多いですが、遺伝的要因や環境要因を背景にして心理的社会的要因など心因性要因と腸管運動や微小炎症、知覚過敏、細菌叢などの腸内環境を含む生理機能的要因が原因と考えられています。消化管と精神的要素の病態への関連について最近は腸脳相関という関連性も研究で明らかにされてきています。

IBSの症状

- 便秘

- 下痢

- 腹痛

- 排便後の 腹痛軽快または残便感

- 排便回数の 増加または低下

- 排便時の 便意切迫または排便困難、粘液排出またはガスのみの排出

- 腹部膨満、膨隆

など

IBSの特徴的な症状の一つとして、交代性便秘症があります。これは便秘症とありますが、便秘だけではなく、下痢と便秘を交互に繰り返す症状のことです。また人にもよりますが、排便後には腹痛はスッキリすることが多いようですが、逆に残便感が続いて、排便後にスッキリしない、腹部不快が続くという人もいます。

IBSの腹痛、便通異常(特に下痢)はいつ出現するかわからないとされていますが、心因性要因(ストレス)が強い場合、学校や職場に行かない休みの日には症状が出ないというのも特徴です。つまり、原因となるストレスは学校や職場だけでなありませんが、自分がストレスに感じていることに暴露される心配がないと症状が出ないということです。テストや人前での発表の前になるとおなかが痛くなる人いませんか?そう、その症状がIBSです。

逆にIBSでは考えにくい症状は危険なサイン(アラーム兆候)として、大腸内視鏡検査を含む精査を検討する必要があります

アラーム兆候

- 血便

- 体重減少

- 入眠中の便意促迫など、便意による睡眠障害 (IBD(炎症性腸疾患)では夜間の頻便は特徴的症状の一つです)

- 高齢(加齢により大腸がんリスクが高くなります)

- 腹部腫瘤、直腸診による異常(腫瘤触知など)

- 発熱、関節痛など腸管外症状

- 便線狭小化、少量の排便

など

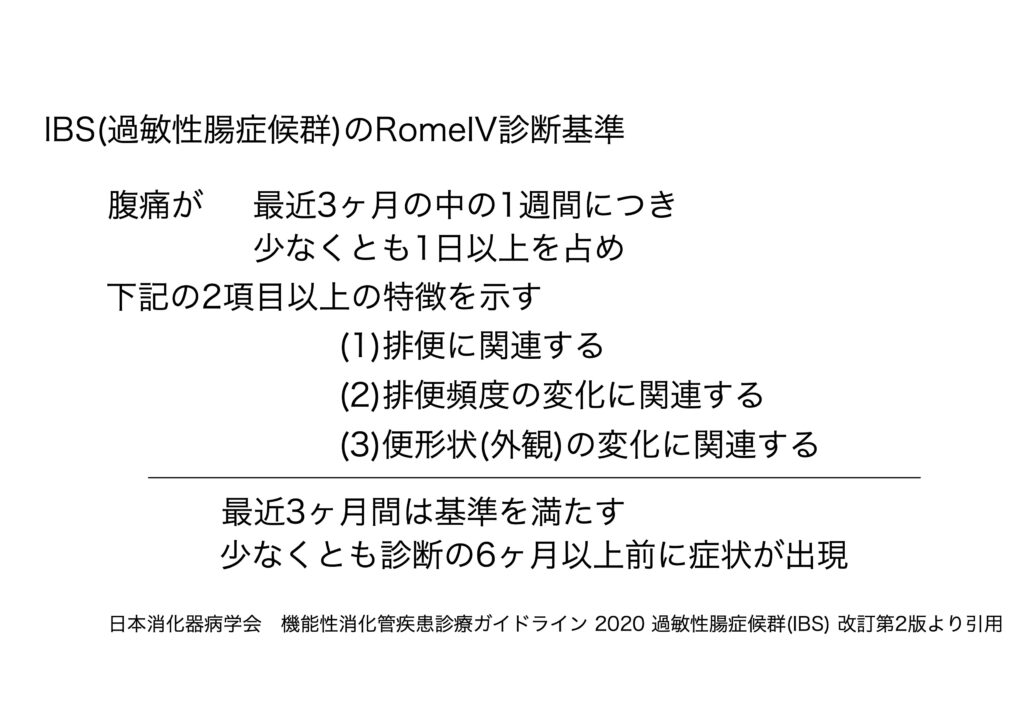

IBSの診断

IBSの診断については、RomeIV基準と呼ばれる国際基準をもとに診断されます。RomeIV基準では「腹痛が①最近3ヶ月のなかの1週間につき少なくとも1日以上を占め、②次のa~cのうち2項目以上に該当する a:排便に関連する、b:排便頻度の変化に関連する、c:便形状(外観)の変化に関連する。また、少なくとも診断の6ヶ月以上前に症状が出現し、最近3ヶ月は上記基準を満たしている」(図1)場合にIBSと診断され、病型には便形状にあわせて下痢型、便秘型、混合型、分類不能型の4型があります(図2)。

RomeIV基準(図1)

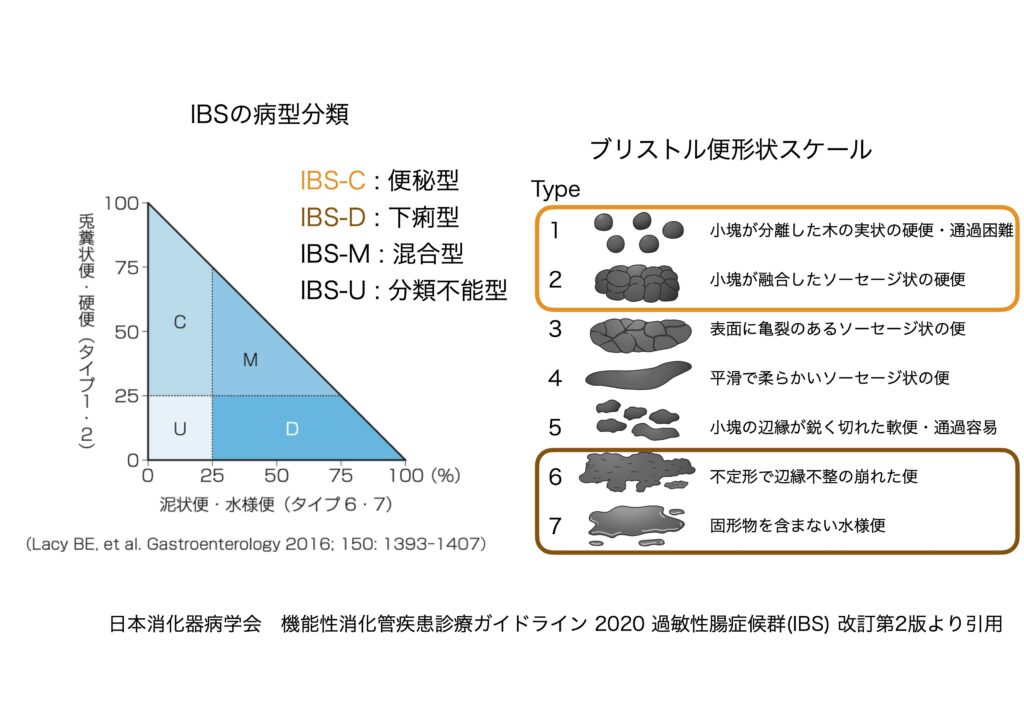

IBSの分類(図2)

止瀉薬、下剤を使用しない状況下で

IBS-C:便秘型 ブリストル便形状スケール1,2が排便の1/4の頻度より多く、かつブリストル便形状スケール6,7が排便の1/4の頻度より少ない(ほとんど硬便か普通便)

IBS-D:下痢型 ブリストル便形状スケール6,7が排便の1/4の頻度より多く、かつブリストル便形状スケール1,2が排便の1/4の頻度より少ない(ほとんど下痢か普通便)

IBS-M:混合型 ブリストル便形状スケール1,2が排便の1/4の頻度より多く、かつブリストル便形状スケール6,7が排便の1/4の頻度より多い(硬便も下痢も同程度)

IBS-U:分類不能型 便形状の異常が不十分であって、IBS-C、D、Mのいずれでもない(ほぼ、普通の便が出ているが、腹痛が主な症状や放屁、腹部膨満が主な症状のガス型など)

ガス型IBSについて

腹部不快感を主訴とする患者さんの中で、おならの臭いが強いことや、おならが多いなど放屁に関する症状が主である方がある一定数存在し、最近ではガス型IBSと呼ばれているようです。IBSの定義からは排便回数や便形状の異常を伴っていないことからRomeIVのIBSの定義からは外れるような気もしますが、分類するとすればIBS-Uの中に分類されるべきものと考えられ、最近の日本から発表された英語論文では”Gas-Predominant IBS”という言葉が用いられ、議論されているようです→Cureus. 2025 Jun 7;17(6):e85494. doi: 10.7759/cureus.85494

IBSと鑑別診断

IBSの診断に際して、重要なことは、その他の鑑別疾患ではないという除外診断で、先に述べたアラーム兆候などが症状として認められる場合は要注意です。

鑑別疾患としてあげられるものにはクローン病や潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患(これらはInflamatory Bowel Disease : IBDと呼ばれています)や大腸がん等の悪性腫瘍による便通異常など重大なものの他、好酸球性胃腸症、甲状腺機能異常症などの内分泌異常による便通異常、プロトンポンプ阻害薬やアンギオテンシン受容体拮抗薬による薬剤性の下痢、アルコール多飲、慢性膵炎、食物アレルギーや乳糖不耐症など食物関連による便通異常、胆汁性下痢症などが挙げられます。これらの原因が明らかな便通異常症ではないことが確認でき、RomeIV基準を満たしているものを過敏性腸症候群と診断しますが、実際の診療においては、発症から6ヶ月以上経過していなかったり、腹痛を伴わないなどRomeIVを必ずしも満たさない場合もあります。診断がつくのに6ヶ月以上待っていては、つらい症状でお困りの患者さんに適切な治療ができませんので、当院ではある程度暫定的な診断で治療を行い、治療の反応や経過をみつつ、必要な検査を行って最終的にIBSと診断し、患者さんごとに適切な治療法を探っていく方針で診療をしています。

便秘型のIBS(IBS-C)と機能性便秘症とは区別がつくのでしょうか?腹痛があればIBS、なければ便秘とも言えますが、最近は便秘症スペクトラムといって、明確な区別をつけるのではなく、どちらかというとこっちかなという感じで捉える考え方もあります。また、治療法(治療薬)も共通することが多く、診断における他疾患の除外(明確に病気の原因がはっきりしているものを診断すること)と異なり、IBS-Cと便秘症をどちらか明確に区別(鑑別)する意義は少ないと考えられます。

IBSの治療

治療法には、薬物療法として便形状をコントロールする高分子ポリマー製剤や消化管運動を調整するセロトニン阻害薬や便秘型IBSには腹痛を軽減しながら便形状を柔らかくするリナクルチドなどのペプチド製剤などを症状に合わせて組み合わせていきます。便秘型IBSの治療は機能性便秘症の治療に用いられる下剤が有効なこともありますが、IBSに有効な薬剤も少ないため、腸内環境を整える整腸剤の併用や、薬物療法だけではなく心因性要因の関与が強い場合は生活環境の改善など、心理的負担の軽減を図る他、必要に応じて心療内科、精神科へ併診をお願いすることもあります。IBSの治療の一つに食物に関連した便通異常に対してFODMAP食(発酵食、オリゴ糖、二糖類、単糖類およびポリオール)の制限も挙げられますが、あまり制限食にこだわると食べるものがなくなってしまうことや、こだわりの強さは心因性要素となりかえって病態の悪化につながると考えられるため、当院ではおすすめしておりません。あくまで当院での経験的な感覚ですが整腸剤による腸内細菌叢の改善だけでも症状が軽快される患者さんも多く、当院では整腸剤による薬物療法をまずおすすめしています。腸内細菌叢の評価は残念ながら一般的な市中の開業医ではできないことがほとんどのため、整腸剤による腸内環境の改善は臨床症状の改善をみて評価するしかありませんが、研究レベルでは、腸内環境が改善したあと、整腸剤を休むことで悪い腸内環境に戻ってしまうことがわかっているため、整腸剤は継続服用することが重要と考えています。

公開日

最終更新日