PCRによるヘリコバクター・ピロリ検査ができるようになりました

こんにちは、院長の中島です

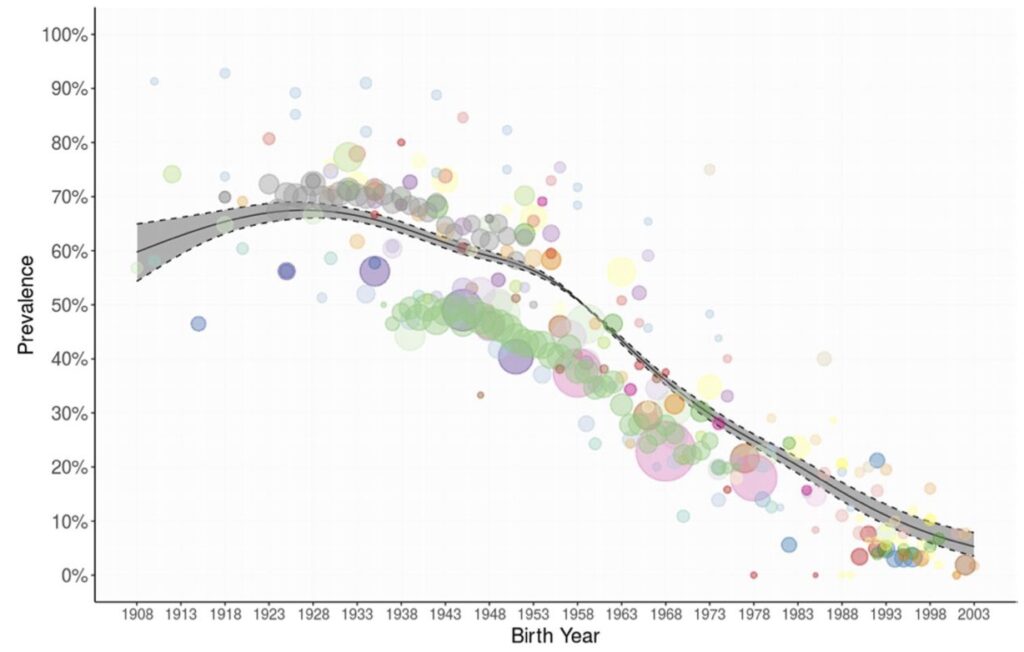

ピロリ菌の感染率は年々低下してきています(図1)。しかし、まだまだピロリ菌の感染者はなくならず、除菌による消化性潰瘍の治療や胃癌の予防を目的とした除菌療法はまだまだ必要です。

出生年別にみたH.pylori感染率(1908~2003年生まれ) 日本人集団を対象にした研究(計170,752人)のメタ回帰分析

(Wang C. et al,2017より引用)

最近はピロリ菌にクラリスロマイシンの耐性が多い(30-40%程度)と言われており、1次除菌不成功の原因となっています。

これまでも、一次除菌(クラリスロマイシン、アモキシシリン、ボノプラザンの組み合わせなど)ではクラリスロマイシン耐性ピロリ菌のため70-80%程度の除菌成功率で20-30%の除菌不成功例は二次除菌(メトロニダゾール、アモキシシリン、ボノプラザンの組み合わせなど)で除菌を行ってきました。二次除菌の成功率は90%以上でほとんどの症例でピロリ菌除菌に成功するとされています。

二次除菌でも成功しない場合はシタフロキサシンを使用して三次除菌を行うこともありますが三次除菌は保険適応外になります。

| 1次除菌 | 2次除菌 | 3次除菌(保険適応外) |

| アモキシシリン | アモキシシリン | アモキシシリン |

| クラリスロマイシン | メトロニダゾール | シタフロキサシン |

| ボノプラザン | ボノプラザン | ボノプラザン |

4月から当院ではPCRによるヘリコバクター・ピロリ検査ができるようになりました。また、同時にピロリ菌のクラリスロマイシン耐性遺伝子を確認することもできるようになり、これによりピロリ菌を除菌する前に耐性のある抗菌薬を回避して除菌することで、除菌率を向上させることができます。(当院での成績は、まだ、PCR検査後に除菌して除菌判定に至った患者さんの数が少ないので、また後日、成績を報告できればと思っています。)

除菌前にクラリスロマイシンの耐性がわかれば、無駄な抗生剤を内服する時間と副作用のリスクを減らすことができるのもPCR検査のメリットの一つと考えます。

また、PCR法によるH.pylori検査は従来の検査(迅速ウレアーゼ検査、尿素呼気試験、培養、鏡検法など)と比較して、感度、特異度が高いのが特徴です。PCR検査は胃液を採取して検査します。H.pylori菌が検体(採取した胃液)のなかに10個あればPCR検査で陽性が確認できるとされており、内視鏡的に感染が疑われるけれどもはっきりしない場合などに確認する場合も良い適応と考えます。

残念ながら、現時点では除菌判定にPCR検査は保険適応外です。個人的にはPCRより精度の低い検査法で除菌判定して判定エラーにならないのか?という疑問はありますが、これまでの除菌判定(当院ではUBTまたは便中抗原で判定を行っています)で判定エラーは把握できている限りはなさそうなので、除菌判定はこれまで通りの方法で行っていきます。

H.pylori感染率が徐々に低下している現在、今後は除菌前には精度の高いPCR検査によるH.pylori感染診断とクラリスロマイシン耐性遺伝子の有無をセットで確認していくのがより良い除菌療法となり標準になっていくものと考えます。