肥満症

このコラムでは肥満について記載しています

ややこしいですが肥満、肥満度、肥満症について言葉の違いは何かなども含め肥満症についてご紹介します。

肥満の定義

日本において肥満は

脂肪組織に脂肪が過剰に蓄積いた状態で

BMI ≧ 25

のものと定義されます。

BMI(Body Mass Index)とは?

肥満を評価する上での客観的数値で体格指数とも言われ

BMI = [体重(kg)]÷[身長(m)の2乗]

で算出される数値です

日本においてBMIの正常値は合併症が最も少ない「22」とされ、標準体重(22×身長(m)の2乗)の指標としています。

肥満度について

日本とWHOの肥満度

下の表はBMIを元にした日本とWHOの肥満度の定義です

| BMI | 判定(日本) | WHO基準 |

| BMI < 18.5 | 低体重 | Underweight |

| 18.5 ≦ BMI < 25 | 普通体重 | Normal Range |

| 25 ≦ BMI < 30 | 肥満1度 | Pre-obese |

| 30 ≦ BMI < 35 | 肥満2度 | Obese Class I |

| 35 ≦ BMI < 40 | 肥満3度(高度肥満) | Obese Class II |

| 40 ≦ BMI | 肥満4度(高度肥満) | Obese Class III |

この表からは日本の肥満はBMI 25以上ですが、WHO基準ではBMI 30以上を肥満と定義していることがわかります。

これは日本の30歳以上の15万人を対象としたコホート研究では

普通体重群(20 ≦ BMI < 24)と比較して罹患率(オッズ)が2倍になるBMIは下表の通りで

| 高血圧や高トリグリセリド血症、低HDL血症 | 約25 |

| 高血糖 | 約27 |

| 高コレステロール血症 | 約29 |

日本人はWHO基準のPre-obese(25 ≦ BMI < 30)に相当する場合でも健康障害を発症するリスクが高いため

日本ではBMI 25以上を肥満と定義したとされています。

るいそうについて

ちなみに、BMI < 17の場合、るいそう(極端なやせ、低体重)と診断されます。

るいそうの定義にはいくつかあり、

- 標準体重より20%以上低下していること

- 6ヶ月以内に10%以上の体重低下

- BMI < 17

というものがありますが

BMIを元に考えると「1.」はつまり、BMI < 17.6ということですので、1と3とどっちが正しいのか訳がわかりませんが、定義の出典を現在調査中です

肥満症とは

医学的に減量が必要な肥満のこと

肥満によって生じる、または肥満に関連する健康障害(下表)がある場合

あるいは内臓脂肪の蓄積によってそれらの健康障害が起こりやすい状態(内臓脂肪型肥満)である場合

に肥満症と診断されます。

肥満症の診断に必要な健康障害(表)

- 耐糖能障害(耐糖能異常、2型糖尿病など)

- 脂質異常症

- 高血圧

- 高尿酸血症・痛風

- 冠動脈疾患

- 脳梗塞・一過性脳虚血発作

- 非アルコール性脂肪性肝疾患

- 月経異常・女性不妊

- 閉塞性睡眠時無呼吸症候群・肥満低換気症候群

- 運動器疾患(変形性関節症:膝関節・股関節・手指関節、変形性脊椎症)

- 肥満関連腎臓病

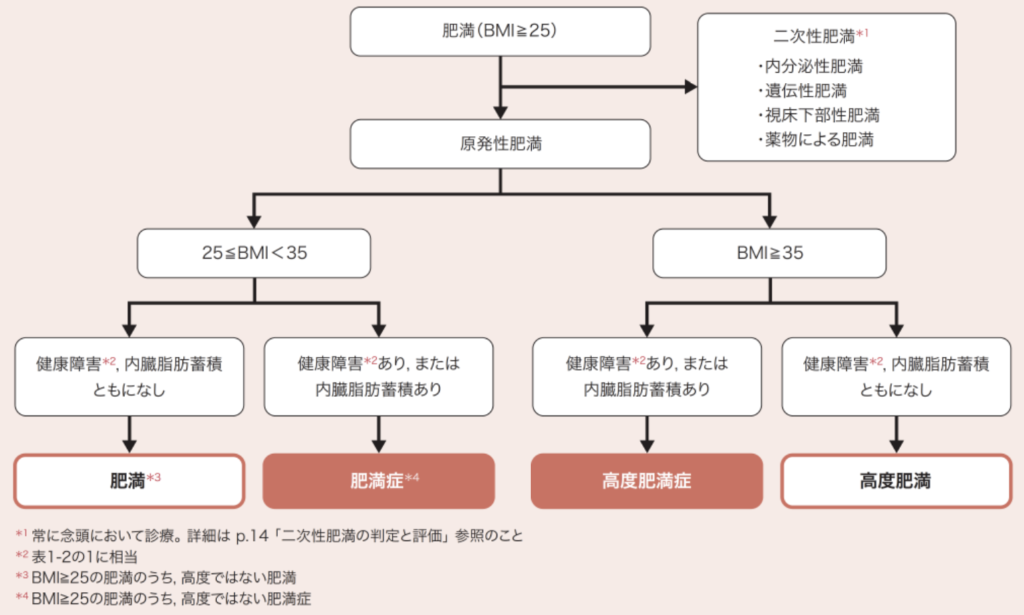

肥満症の診断

肥満の中には2次性肥満という、ほかの疾患が原因の肥満があり、2次性肥満は原疾患(肥満の原因となっている疾患)の治療が優先されることが多いため、まず肥満症はこれらの2次性肥満を除いた肥満の中から診断されます

2次性肥満の原因となりうる原疾患

- 内分泌性肥満

- 遺伝性肥満

- 視床下部性肥満

- 薬物による肥満

肥満症診断のフローチャート

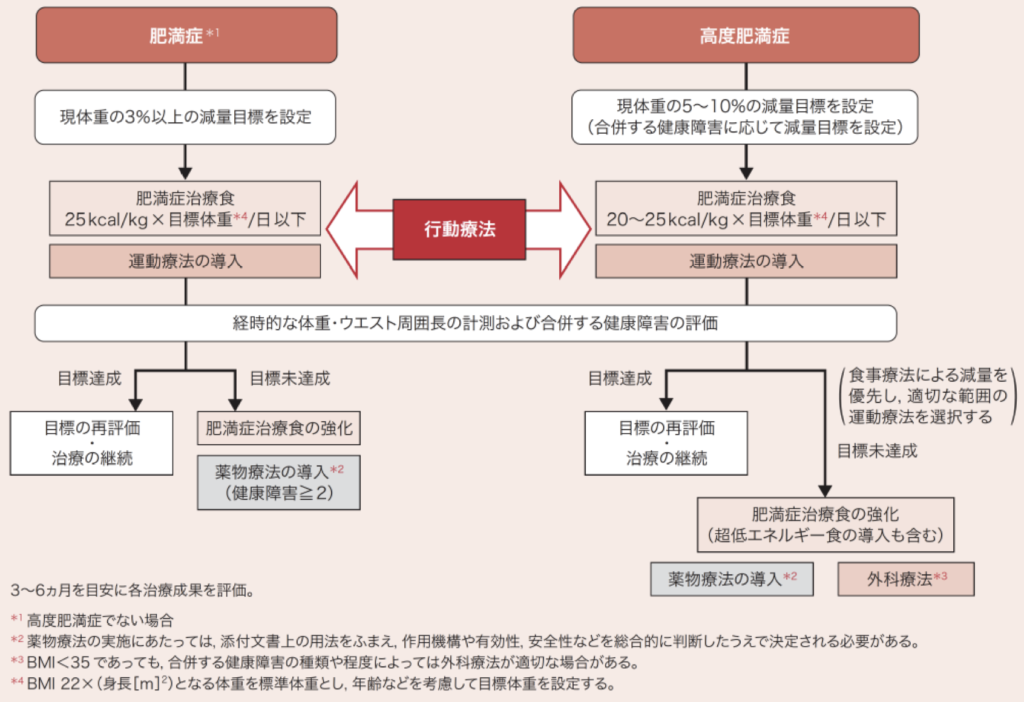

肥満症の治療

肥満症治療の最終目標は肥満・肥満症を持つ個人のQOLの維持・向上とされています。

基本的な治療法は食事療法、運動療法です。

通常、適切な食事療法や運動療法でも改善がない肥満症の場合、薬物療法や外科療法が考慮されます。

治療目標

肥満症は3~6ヶ月の期間に現体重の3%以上の減量

高度肥満症(肥満度3,4)は現体重の5~10%の減量

とされています。これは3%以上の減量によって複数の健康障害が改善するという日本からのエビデンスに基づいています。

肥満症治療指針

肥満症の食事療法、運動療法

食事療法には25kcal/kg×目標体重(kg)(高度肥満の場合、20~25kcal/kg×目標体重(kg))によるカロリー制限や、これらのカロリー制限で改善しなかった場合、(通常、入院管理下で行われる)超低エネルギー食(VLCD:Very Low Carorie Diet)療法があります。

自分自身で行う過剰なダイエットは栄養障害やリバウンドのもとになりますし、肥満度が高い場合にいきなり過度の運動療法を行うことは関節などへの負荷が大きく、怪我などでかえって運動不足になる、あるいはすでに肥満症として運動器疾患の合併がある場合に運動方法に制限や考慮が必要になることがあります。きちんと指導をうけて食事療法、運動療法を行うことが重要です。

また、実は運動療法は減量後の体重維持には有効とされていますが、運動療法そのものが減量(体重減少)にはあまり有効ではないとされています。

肥満症の薬物療法

肥満・肥満症の薬物療法にはマジンドールやセチルスタット(保険未収載 市販薬)の他、GLP-1受容体作動薬のセマグルチドやGIP/GLP-1受容体作動体であるチルゼパチドがありますが、セマグルチド、チルゼパチドによる保険診療は専門医療機関で一定の条件を満たした場合にのみ行われています。

肥満症の手術療法

2014年に腹腔鏡下スリーブ状胃切除術が保険収載され

2024年6月には保険適応基準が下記の通り改定されました。

肥満症の手術は誰でも受けられるわけではなく、下記の条件を満たした場合、保険診療として治療をうけることができます。

- BMI35以上の場合

6か月の内科的治療を行っても十分な効果が得られない。

糖尿病、高血圧症、脂質異常症、閉塞性睡眠時無呼吸症候群または非アルコール性脂肪肝炎を含めた

非アルコール性脂肪肝疾患のうち1つ以上を合併 - BMI32~34.9の場合

6か月の内科的治療を行っても十分な効果が得られない。

糖尿病でHbA1c 8.0以上(NGSPの値)、高血圧症、脂質異常症、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、

非アルコール性脂肪肝炎を含めた非アルコール性脂肪肝疾患のうち2つ以上を合併

北海道内では

2016年から北海道大学病院(肥満症治療学会 肥満症外科手術認定施設)、2018年から札幌医科大学病院、2020年、旭川赤十字病院、釧路赤十字病院で同手術が開始され、国内の手術件数も700件以上(2020年現在)と増加傾向にあるようです。

出典

この記事は日本肥満学会発刊の「肥満診療ガイドライン2022」を参考にして作成されています

日本経済新聞 電子版 「肥満改善に外科手術、北海道にもじわり普及」2020/8/24

公開日

最終変更日